Text von www.bioaktuell.ch:

Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Bodenmüdigkeit – Biobäuerinnen und -bauern in der Schweiz stehen vor wachsenden Herausforderungen. Eine neue wissenschaftliche Studie mit Beteiligung des FiBL rückt den Ansatz der syntropischen Landwirtschaft ins Licht. In den Tropen bereits erprobt, verspricht er auch in Mitteleuropa mehr Vielfalt, Bodenfruchtbarkeit und Resilienz.

Organische Substanz in den Boden bringen

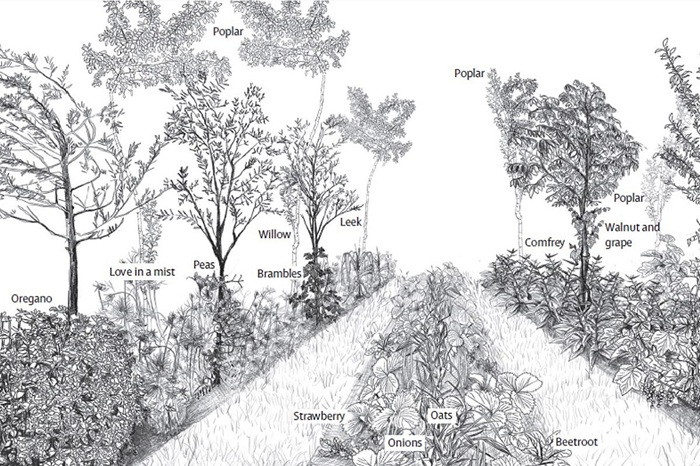

Syntropische Landwirtschaft orientiert sich an natürlichen Ökosystemen – insbesondere an der Sukzession im Wald. Das bedeutet: Auf einer Fläche wachsen bewusst gestaltete Pflanzengemeinschaften aus schnellwachsenden Pionierarten, mittelfristig tragenden Sträuchern und langfristig ertragreichen Bäumen nebeneinander.

Durch gezieltes Schneiden, Mulchen und das permanente Bedecken des Bodens entsteht ein Kreislauf, der organische Substanz aufbaut, Wasser zurückhält und die Biodiversität fördert. Das Ziel: ein multifunktionales, produktives System, das auf externe Inputs weitgehend verzichten kann und in dem sich Licht, Wasser und Nährstoffe optimal verteilen.

Erstmals europäischer Kontext einbezogen

Ein interdisziplinäres Forschungsteam um Johanna Jacobi von der ETH Zürich mit Beteiligung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) hat kürzlich eine Übersichtsstudie zu syntropischen Systemen vorgelegt. Ausgewertet wurden 67 wissenschaftliche Studien, vorwiegend aus den Tropen. Erstmals wurden jedoch auch Bezüge zum europäischen Raum hergestellt (siehe Grafik).Vorteile für Biodiversität und Nahrungsvielfalt

Vorteile für Biodiversität und Nahrungsvielfalt

Aufgrund der Komplexität und langen Entwicklung der Systeme ist die wissenschaftliche Untersuchung einzelner Aspekte (Einfluss der Pflanzengemeinschaften auf Biodiversität, Wasserhaushalt und Klima) eine Herausforderung. Die ausgewerteten Studien konnten in den Tropen positive Effekte von syntropischen Systemen auf die Agrobiodiversität sowie die Vielfalt und Qualität der produzierten Nahrungsmittel feststellen. Ausserdem können solche Systeme einen Beitrag zur Speicherung von Kohlenstoff, zum Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, zur Klimaresilienz und zur Pflanzengesundheit leisten.

Hohe Anfangskosten sinken langfristig

Auch wirtschaftlich bietet der Ansatz Chancen: Während die Erträge sogenannter «cash crops», also Marktfrüchte für den Export teils geringer ausfielen als in anderen Produktionssystemen, war das Gesamtsystem produktiver. In mehreren Untersuchungen war das Einkommen höher, weil Nebenprodukte wie Kräuter, Pilze oder Holz vermarktet werden konnten. Die anfänglich höheren Kosten für Setzlinge, Mulchmaterial und Aufbauarbeit sanken langfristig meist, da weniger externe Inputs wie Dünger, Pestizide oder Saatgut nötig waren. Der Arbeitsaufwand war allerdings oft hoch, insbesondere zu Beginn.

…